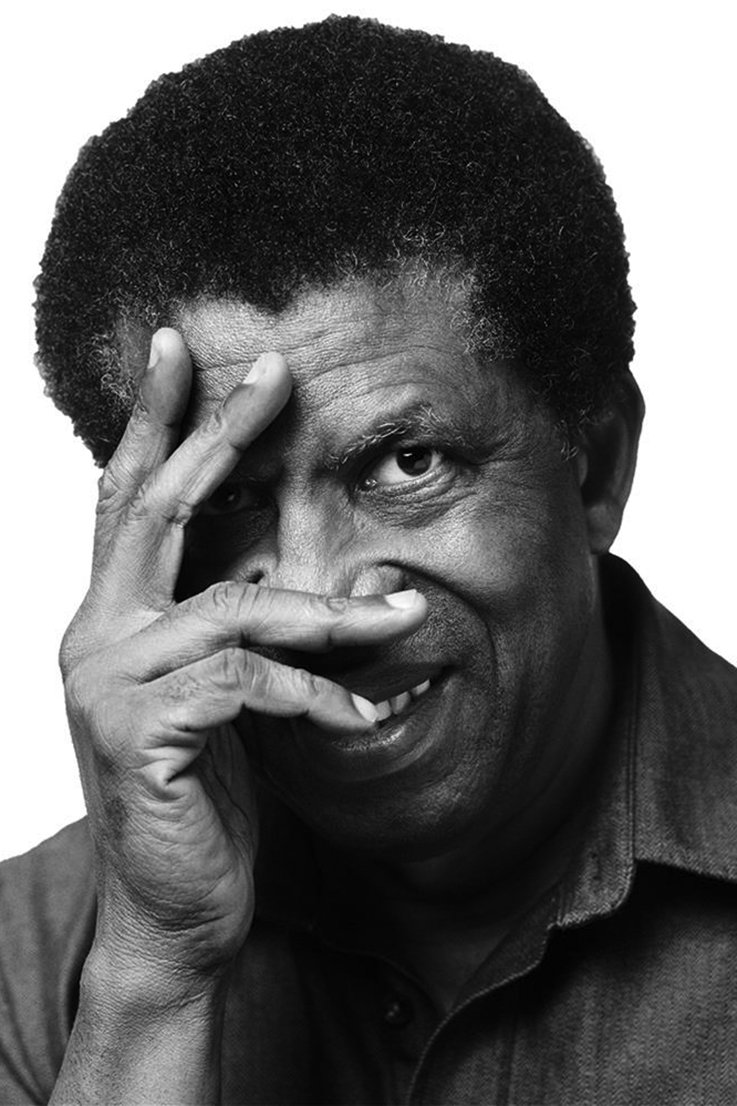

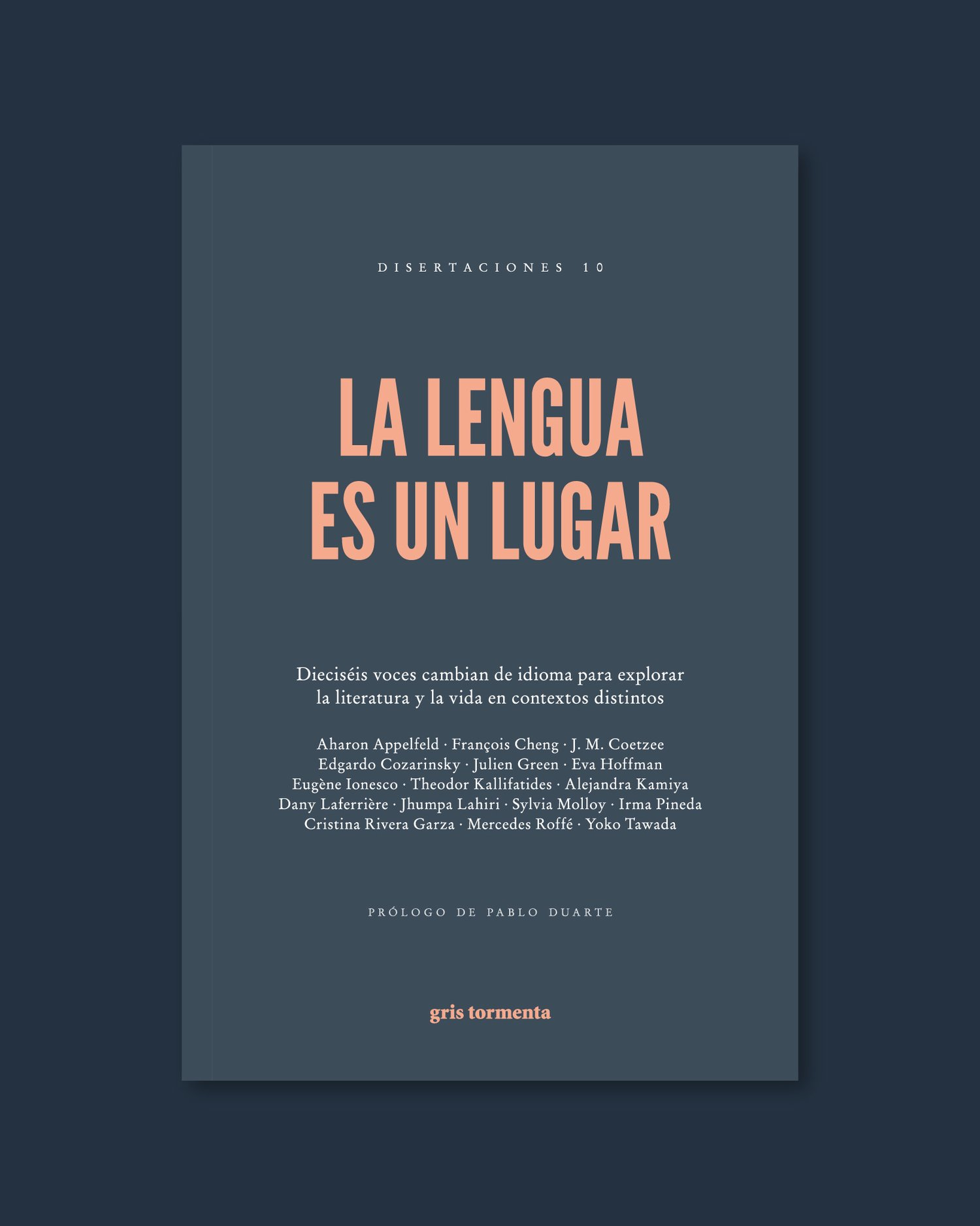

Por Dany Laferrière. Traducción de Jacobo Zanella.

Antes de ir a la escuela, en Petit-Goâve, donde pasé la infancia con mi abuela, hablaba sobre todo el creole haitiano. Mi abuela es un personaje excepcional que iluminó mis primeros años (he hablado sobre nuestra relación en los libros L’odeur du café y Le charme des après-midi sans fin). Mi abuela, imagino que como muchas otras abuelas, me alimentaba con historias, cuentos y proverbios creoles. Pero no era simplemente folclor. Toda la vida cotidiana sucedía en creole. Es la lengua en la que hablo sin pensar. Y es la lengua en la que descubrí que existía una relación entre las palabras y las cosas. En el creole hay palabras que amo escuchar, palabras que amo decir, palabras que me gusta sentir en la boca. Palabras de placer, asociadas sobre todo con las frutas, con las variedades de pescado, con deseos secretos (y que no se pronuncian delante de los mayores), con juegos prohibidos. Y también palabras solares, que podemos decir a viva voz en cualquier sitio, y que son sonoras, cálidas, sensuales, sin ninguna referencia a la sexualidad. Era todo un mundo, tan complejo como el mundo de las cosas, que fui descubriendo con el tiempo. La palabra mango evocaba no solo el color, el gusto, la pulpa, sino, sobre todo, el peso del mango. Además, es una palabra que me hacía reír, la encontraba divertida, no sé por qué. Después de ese largo, magnífico y libre aprendizaje, me enteré, azorado, que debía asistir a la escuela. ¿Pero a quién se le ocurre? ¿Y por qué? Yo, que venía de aprender una lengua en menos de tres años, sin ningún tipo de ayuda, sin haber visto las palabras ni la gramática, y que era capaz de almacenar centenares de imágenes, de palabras, de situaciones en mi mente, en mi cuerpo, en mi corazón. Yo, el joven semidiós de la calle Lamarre, que reinaba sobre un vasto mundo, complejo, vivo, bullicioso, siempre concurrido: el mundo de los bichos. Las hormigas, las moscas, las mariposas, las libélulas se escabullían al verme, de lo contrario las aprisionaba en botellas o en cajitas de cerillos. Yo tenía que ir a la escuela. ¿Para aprender eso que ya sé? Sí, me respondían, pero esta vez en francés. ¿Y qué es el francés? ¿Una fruta exótica? ¿Una variedad de pescado? ¿Una palabra obscena, acaso? No, es algo peor. ¿Cómo que es una nueva lengua? Pero yo ya tengo una, ya la hablo. ¿Por qué aprender una nueva? No me podían explicar, en aquella época, todas las cosas que comprendería más tarde. Que necesitaba aprender el francés si quería ser tratado como un ser humano, pues esos que hablan creole son salvajes; que al hablar francés tendría la posibilidad de conversar con otras personas procedentes de otros países (¿y si yo no quería hablar con ellas?); que la vasta mayoría de libros, aun los que explican mi mundo, están escritos en francés; y que, a fin de cuentas, el francés es una lengua de civilización, por lo que, si quieres abandonar el salvajismo, debes hablar francés… El francés es la lengua de los vencedores, y el creole, la de los vencidos.

[…]

Francia y África me han creado. Si elimino una, la otra desaparece al instante. Esa África mítica no existe más que en el Caribe. Es una invención de intelectuales desesperados. Contra la Francia superpoderosa inventaron esta África. Pero no funciona. Es un sueño contra un mito. Demasiada fantasía. Ese universo por completo artificial ha contribuido a crear una élite intelectual realmente esquizofrénica. La Francia colonizadora y el África mítica. Despierten, muchachos, estamos en América. ¿Pero en cuál América?

Interesante pregunta, que no me había hecho al inicio de mi aventura. Y es que es verdad: ¿cuál América? El Nuevo Mundo fue mi respuesta. Descubrí que al hablar de mi abuela en este pueblo de la frontera suroeste de Haití, Petit-Goâve, me situaba en el corazón del Nuevo Mundo. Un mundo real y soñado al mismo tiempo. A partir de ese momento seguí la pista hasta mi infancia. Y fue ahí donde me reencontré brevemente con Chamoiseau. Para dejarlo de inmediato en la terrible cuestión de la forma. Para mí, esa escritura creole, con su abundancia de palabras coloridas, no habla de América. Crea una especificidad que nos hunde más profundamente en el regazo de Francia. La llamamos literatura caribeña con un gusto a fruta tropical en la boca. Para mí también la literatura puede ser una inmersión en las profundidades de la angustia. Si bien todavía hoy le seguimos llamando literatura caribeña, me parece una designación demasiado física y no lo suficientemente metafísica. Como si los individuos nacidos en el Caribe no pudieran llegar a la abstracción. Solo lo concreto nos es posible. La tragedia es que somos profundamente abstractos (los proverbios, los cantos sagrados, las figuras del vudú) en cuanto tocamos nuestra interioridad. Y en cambio huecos y folclóricos al instante en que queremos complacer al Otro. No hay literatura sin interioridad. No hay literatura sin intimidad. Tampoco sin secreto. Hemos perdido esa sensación de secreto porque nosotros (los del Caribe y de otros sitios) le hablamos a alguien (Francia) que estableció esta lengua y que aún la custodia con la más estricta autoridad. Y a todos esos jóvenes de países lejanos que aportan sangre nueva a la lengua francesa y a quienes les hacemos creer que lo que hacen tiene un cierto efecto sobre esa lengua, míralos, más decididos que nunca a pronunciarse sobre esta historia. Es algo insignificante: ¿cuántos son en realidad? No cuentan con ninguna herramienta de control importante. Los diccionarios, los manuales, la programación literaria, los periódicos que se distribuyen en los países francófonos, la academia, la inmensa mayoría de las novelas, los ensayos, los libros de historia y los libros infantiles, todo procede de Francia. Por no hablar de las poderosas casas editoriales o de las extensas redes de distribución. No es poca cosa. Y cualquiera que entre en ese sistema está destinado a ser aplastado. Este es el problema del indigenismo y sus derivados. A primera vista, la demarcación parece clara y visible, pero, cuando se mira más de cerca, se ven los agujeros. Hay una conexión directa con Francia. Y es la lengua.

Tenemos que contar nuestras historias (y muchas de ellas están relacionadas con la colonización de un modo u otro) en una lengua propia. Nuestra lengua francesa. Contar nuestro día a día con nuestras palabras, palabras que miramos fascinados en la palma de la mano como si fueran pepitas de oro: ese es el error en mi opinión. La lengua es demasiado importante en esta literatura creole. Muy a menudo, sin machete, uno se interna en una selva de palabras brillantes, relucientes y multicolores que acaban por marear aun al lector caribeño, sobre todo al lector caribeño que al principio se sorprende de ver tantas palabras tropicales que no conocía, antes de darse cuenta de que el libro no iba dirigido a él. El libro se escribió para mostrarle a Francia que tenemos nuestra propia naturaleza y las palabras para expresarla. Francia aplaudió con las dos manos y enseguida encontró una palabra para definir todo eso: francofonía. Para que aquello no parezca demasiado paternalista (y es aquí donde se da por concluido el asunto, como se dice), Francia elige a dos o tres escritores del lote propuesto por el Caribe y deja de lado al resto. De esos dos o tres escritores afirma que escriben el mejor francés (incluidos los escritores de Francia) de la actualidad.

Dany Laferrière

Fuente: Eterna Cadencia